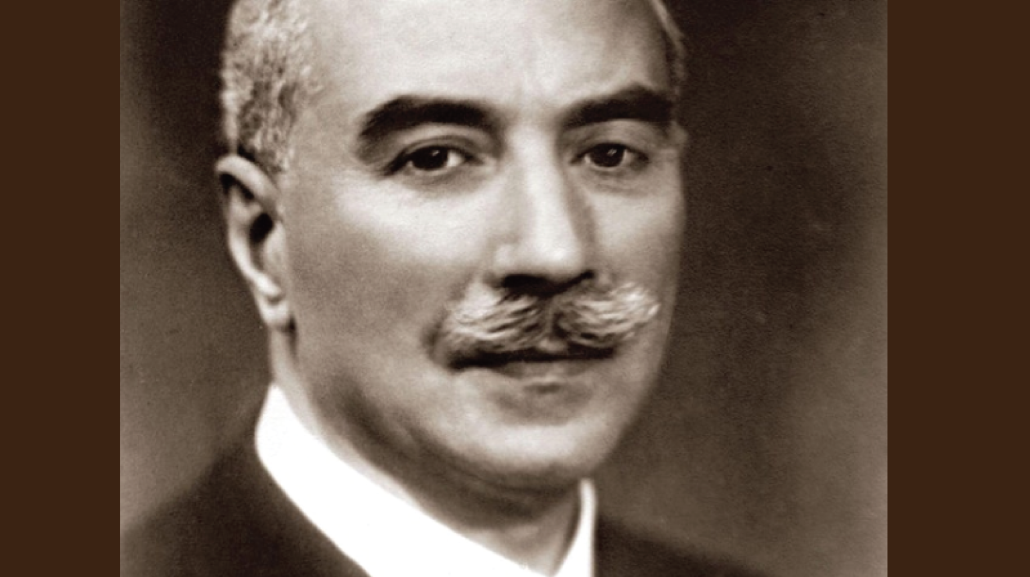

Giuseppe Lisio era pervaso da una vivace curiosità che lo ha sempre stimolato a indagare con passione nel campo della Storia dell'Arte, spingendolo a ricercare, nei musei, nelle chiese, sulle pubblicazioni del tempo, esemplari di opere d'arte, fonte di ispirazione per le sue creazioni.

Formatosi sul campo come rappresentante della "Luigi Osnago" di Milano, il giovane abruzzese Giuseppe Lisio coltiva il sogno di fondare una propria manifattura che eguagliasse gli splendori delle tessiture seriche italiane del Rinascimento. Tra le sue tante capacità vi è anche quella di intuire che il recupero del Rinascimento era un'operazione che, nel momento storico in cui visse e operò, incontrava il gusto dei suoi committenti: "Escludevo, in modo assoluto qualsiasi stile che non fosse prettamente italiano, anzi fiorentino, essendoché le gallerie e i Musei di Firenze mi offrivano una doviziosa messe di esemplari. Cominciai così ad ispirarmi alle tele dei grandi Maestri, il Botticelli, il Ghirlandaio, l'Angelico (...) trasformando i disegni con cui vestivano i loro personaggi in flessuosi tessuti serici".

Inizia così a studiare, e a raccogliere una ricca documentazione su stoffe antiche, libri, riproduzioni di opere d'arte da cui trarre spunto per i suoi disegni. Visita musei, colleziona frammenti di tessuti antichi con la passione di uno storico. Una naturale inclinazione, all'età di 22 anni, lo portò a cercare lavoro presso la seteria milanese "Luigi Osnago", dove si recò nel 1900 per allestire una vetrina. Qui si fa le ossa e comincia a ricercare tessuti d'arte e nel 1905 fonda le "Tessiture Riunite". Nel 1906 apre una sede a Firenze e, colpito dall'antica arte della seta fiorentina, decise di trasferirsi nello stesso anno in questa città e aprì una bottega dedicata all'arte della seta. Ben presto i pregiati tessuti Lisio si fanno conoscere nella loro bellezza e qualità e le richieste cominciano a diventare numerose, non solo nell'ambito fiorentino aristocratico e pubblico, ma anche nel resto d'Italia e all'estero. Nel 1911 apre un secondo negozio, sempre a Firenze, e avvia una scuola di tessitura di broccati. Trasferì in seguito la sede dei suoi laboratori in un locale più ampio: "i miei tessuti andavano sempre più diffondendosi fino ad arrivare, oso dirlo, in quasi tutte le Corti d'Europa”, diceva lo stesso Lisio.

Mentre la clientela via via aumenta e le commissioni si fanno sempre più importanti, il laboratorio fiorentino diventa insufficiente a tal punto che Lisio decide di trasferire la tessitura a Milano, dove sarebbe riuscito a potenziare al meglio la produzione. Nel 1924 apre il terzo negozio a Milano, nel Palazzo Borromeo. Qui l'attività ha talmente tanto successo che nel 1929 decide di costruire un nuovo edificio che sarà chiuso alla fine degli anni Cinquanta.

All'arte di Lisio ricorse anche Casa Savoia, come risulta da un breve epistolario e soprattutto dal diploma di «Fornitore della Real Casa», rilasciato il 23 settembre 1939.

Il consenso raccolto attorno all'opera di “Mastro Lisio” è corale, sia presso gli intenditori di tessuti di pregio, sia presso la clientela. Di una parte di essa si apprezza la stima e la considerazione nella corrispondenza giunta fino a noi.

La frequentazione di figure di spicco nel panorama culturale italiano è un altro dei tratti che caratterizzò il percorso professionale e personale di Giuseppe Lisio. Su tutti primeggia l’amicizia fraterna con Gabriele d’Annunzio con il quale condivideva la stessa terra d’origine, l’Abruzzo, ma soprattutto la grande sensibilità e l’innato gusto estetico. Le commissioni per il Vittoriale furono numerose, come pure i doni che Giuseppe Lisio offrì all’amico, testimoniati nelle lettere che ci svelano anche come ogni prezioso scampolo suscitava in D’Annunzio “un’allegrezza infantile e mistica”. Il carteggio più consistente è quello intercorso con Gabriele d'Annunzio, che ha inizio il 7 aprile 1925 e termina il 28 febbraio 1938, il giorno prima della morte del poeta.

La consonanza dei due spiriti abruzzesi emerge evidente dalle lettere, nutrite di parole di apprezzamento e di sincera devozione e considerazione l'uno verso l'altro, in un rapporto scambievole di reciproca gratificazione: “Ero molto triste; ed ecco sono lieto. Bisogna che la mia prosa eguagli lo splendore delle tue stoffe tratte dai secoli e fatte più belle”.

Anche il ricco epistolario tra Lisio e la moglie di d'Annunzio, Maria Hardouin dei Duchi di Gallese, è pervaso da un forte senso di ammirazione, ma soprattutto di sentita amicizia che faceva trasparire, nelle missive di Donna Maria, quella profonda tristezza dovuta alla difficile posizione da lei sostenuta.

Con Luisa Baccara, la pianista veneziana ultima compagna di d'Annunzio, gli scambi cordiali sono incentrati su richieste, a nome del Comandante o per uso personale, di stoffe per arredo o destinate all'abbigliamento, oppure ancora per formare le cartelle contenenti i manoscritti dannunziani donati poi dalla Baccara alla Fondazione del Vittoriale.

Da Gardone Riviera gli scambi epistolari sono firmati anche dall'architetto Gian Carlo Maroni, Sovraintendente del Vittoriale degli Italiani che intrattiene con Lisio una fitta corrispondenza fatta di commissioni di tessuti intercalate a espressioni di profonda amicizia, consolidata dalla comune memoria per l'amato Comandante.

Da una serie di cartoline con le quali sono ricambiati gli auguri per l'inizio dell'anno nuovo, spicca un altro nome famoso, quello di Francesco Paolo Michetti, grande amico di d'Annunzio.

Con l’amico architetto Gio Ponti si chiude la corrispondenza di Giuseppe Lisio fino ad oggi in possesso della Fondazione.

Gli anni Trenta sono anche quelli che videro il “principe del liccio” coinvolto in importanti impegni: nel 1933, inaugurazione del negozio di Parigi e prestigiosi incarichi nel settore dei restauri; nel 1934, la progettazione e realizzazione di stoffe nell’abitazione milanese del principe Giberto Borromeo.

Nonostante riceva plausi e ordinazioni importanti, Giuseppe Lisio comincia ad essere stanco e soprattutto sfiduciato. Le difficoltà economico-commerciali generali, la mancanza di collaboratori più affidabili stanno minando la vitalità e la passione che lo hanno da sempre sostenuto. Lisio prospetta la costituzione di una Fondazione o Società sotto il titolo di «Arte della Seta» che sviluppi la produzione artistica e l’esportazione. In questa impresa sarà sostenuto soprattutto dall’architetto Gio Ponti che dimostra una profonda stima per Lisio e vuole fermamente la sua partecipazione alla VII Triennale di Milano. Il 13 giugno 1942 propone di istituire nell’ambito della triennale, alla quale affluiscono Premi offerti da industrie d’arte, anche il Premio Giuseppe Lisio per disegni di stoffe.

Dopo l'educazione ricevuta al Collegio di Poggio Imperiale a Firenze, la figlia di Giuseppe, Fidalma Lisio, segue insieme alla mamma Maria Loero, la vita del padre condividendone le fatiche e i successi. Nel 1943 Lisio chiude tutte le sedi, compresa quella di Parigi. Giuseppe Lisio si spegnerà il 16 aprile 1943.

Dopo la morte del padre e quella della madre, avvenuta nel 1949, Fidalma decide di farsi carico dell’eredità ricevuta, non solo nei termini economici ma anche in quelli morali e di intenti: conservare, tramandare, vivificare i tessuti d’Arte, i preziosi velluti e broccati in seta, oro e argento. Continua così la produzione dei tessuti che già “Mastro Lisio” aveva a suo tempo creato e vengono messi a telaio nuovi velluti e broccati.

Da una parte c'è la continuità della produzione dei tessuti che hanno fatto l’Arte della Seta Lisio grande nel mondo, dall’altra una nuova progettazione esemplificativa di come la tessitura manuale Jacquard possa essere un mezzo oggi per ideare tessuti esclusivi e di nuova concezione. In un palazzo della città di Firenze, Fidalma prende in affitto alcuni locali e qui riavvia la produzione manuale facendo montare un telaio per velluti, è il 1954. Due anni dopo vengono festeggiati i 50 anni di attività.

Nel 1960 viene inaugurata la nuova manifattura che viene attrezzata con tutti i telai, manuali e meccanici, e i macchinari per la preparazione dei filati e degli orditi provenienti dal laboratorio di Milano, che nel frattempo era stato chiuso.

Fidalma Lisio mantenne alta la fede in una vera e propria missione di vita quale è stato il tramandare un’Arte antica, vista come radice feconda per un futuro di sviluppo.