Anche questa rappresentazione, come tante altre manifestazioni religiose, nasce dalla commistione tra i riti pagani delle popolazioni italiche e preromane e la religione cristiana. Già ai tempi dei Marrucini si celebrava Ceria Giovia, Madre dei Marrucini, dea alla quale era dedicato il santuario rupestre che era il fulcro della religione italica. Essa rappresentava la forza creatrice suprema, la Madre delle nascite. Padrona di due vite e di due anime, Ceria Giovia conciliava in sé l’eterna Fanciulla e l’eterna Madre, la sfera spirituale e il mondo naturale legato ai cicli della vita vegetale, simboleggiati dalle spighe mietute. Era Madre del desiderio e le sue ancelle venivano destinate alla prostituzione sacra, pratica altamente nobile e prestigiosa, esercitata solo nei maggiori santuari del Mediterraneo.

Un tempo, quando ancora vigeva il diritto della Madre il luogo si chiamava Touta Maruca, ovvero “Popolo di Maruca”. Poi vennero la legge e le prescrizioni del Padre e la gente prese il nome di Marrucini; più tardi, infine, la terra sul fianco del colle, ricco di sorgenti, divenne Rapino, che vuol dire “zona franosa”.

A difesa del tratturo pastorale, lungo il quale nelle primavere sacre un toro bianco guidava il cammino dei giovani, il popolo marrucino aveva costruito un’arce chiusa da grandi mura, da dove sono giunti fino a noi steli antropomorfe e statue acefale.

In quel recinto, a nome di Joves pater, i rappresentanti del popolo prendevano gli auspici, rogavano la legge e, per consacrarla, salivano sul fianco orientale della Montagna, verso la casa di Ceria Giovia, grande Madre degli uomini, degli animali e delle messi.

Al maestoso santuario tutt’ora si accede attraverso un imponente arco di roccia, oltrepassato il quale, si penetra in un’ampia caverna, resa ancora più suggestiva dal continuo stillicidio delle acque risorgenti. La sacralità del luogo si è perpetuata nei millenni.

Sulla tabula rapinensis è incisa la legge rogata e sacrata del popolo Marrucino che parcellizza l’archetipo naturale della identità femminile: la capacità di partorire un essere vivente. Incise su metallo, le prescrizioni della Tavola di Rapino fissano le regole della prostituzione sacra che è mistico servizio su cui si fonda il Panteon mediterraneo.

A Rapino, rustico centro di pastori e agricoltori, la pratica consisteva nell’accoglimento all’interno del collegio femminile e nella messa a disposizione della divinità, per nome e per conto di tutto il popolo marrucino, di quelle fanciulle che, per nobiltà di nascita o per perfezione fisica e morale, potessero essere considerate il fiore della Gente.

Le giovani destinate al santuario erano consacrate e non erano schiave: lo dimostrano le disposizioni secondo le quali la legge istitutiva è rogata dall’intera comunità. Per di più si impone che la vendita rituale sia amministrata da una regena iovia, alla quale spetta stabilire la giustezza del prezzo, e si decreta che il ricavato serva ad accrescere il tesoro dell’arce:

Presi gli auspici gli dei sono favorevoli.

Legge per il popolo marrucino:

le ancelle giovie di Giove padre dell'arce Tarincra

assegnate in servitù, dopo che il popolo marrucino

avrà preso gli auspici su di esse,

siano poste in vendita;

le ponga in vendita al giusto prezzo,

la sacerdotessa giovia

per accrescere il tesoro di Cerere.

Presi gli auspici gli dei sono favorevoli,

i Marrucini hanno stabilito che nessuno tocchi

il denaro ricavato dalla vendita se non quando ne abbia diritto.

La figura di Ceria Giovia ha inciso profondamente la cultura marrucina tanto da essere ancora presente nell’immaginario simbolico e religioso di questi luoghi. Un racconto popolare ricorda che “quando Rapino era più grande di Chieti, qui viveva una regina giunta da lontano”, forse quella Marruca o Maia, che approdata sulla spiaggia di Ortona, con il suo nobile corteggio di donne, sarebbe salita sulla montagna per seppellirvi un giovane figlio o amante, ferito a morte. Si narra anche che le donne del seguito, chiamate Maiellane, abbiano vissuto a lungo nelle grotte della montagna, custodendo tesori, parlando con i morti, e tessendo interminabili tele. La tradizione le descrive come bellissime e bellicose gigantesse, protagoniste di imprese straordinarie e terrificanti, ornate di splendenti gioielli e soprattutto di grandi e tintinnanti orecchini, il cui fascinoso tremolio risuonava per le valli. A maggio le Maiellane coglievano un fiore magico, “lu majie”, che era il maggiociondolo giallo e odoroso che cresce ancora in mezzo ai boschi della montagna. Le Maiellane recavano in processione rami d’albero che ritornano nella leggenda di fondazione della Madonna arborea assisa sul càrpino, apportatrice di piogge feconde e padrona del grano appena spigato, al cui santuario campestre della Madonna del Carpino la gente di Rapino rivolge una sentita devozione.

Quindi in processione, le Verginelle partono dalla chiesa parrocchiale che è situata sull’acropoli del paese, e cantando inni che, oltre alle lodi mariane ricordano i patronati idrici e agrari della Madonna di Carpineto, raggiungono il santuario campestre. Qui ascendono, salendo una scala, a venerare il simulacro posto dietro l’altare. Spesso depositano ai piedi della Madonna piccoli omaggi floreali e denaro. In riferimento alla statua, ripetendo un’interdizione molto diffusa in ambito della religiosità tradizionale, l’effige che viene recata in processione è una copia in gesso di quella conservata nella chiesa, considerata il vero numen loci e, pertanto, particolarmente taumaturgica ed inamovibile.

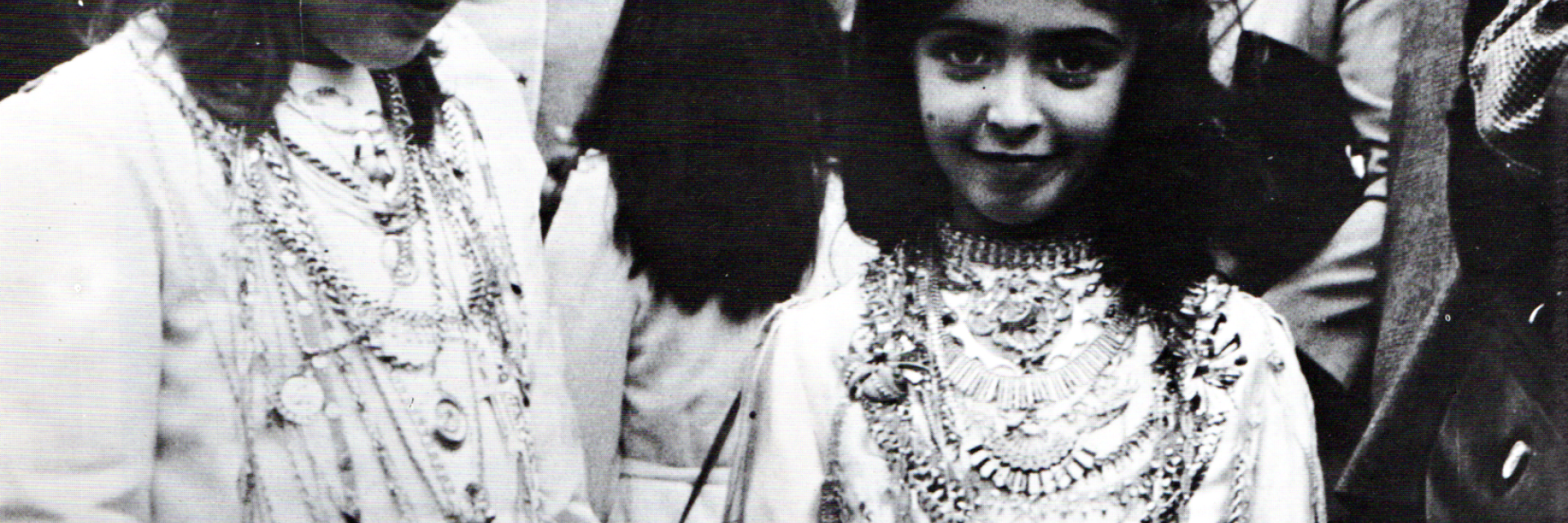

La festa è pervasa dal sincretismo, sopravvivenza degli aspetti antichi nelle espressioni attuali. Ponendo a confronto la forma cultuale italica con quella cattolica si nota che, come nelle raffigurazioni antiche di Ceria Giovia, la Madonna del Carpino è coronata ed ostenta tra le braccia il Figlio divino, nell’aspetto di un infante. Inoltre, i colori della veste ripetono quelli tradizionali delle greche indossate dalle Verginelle. Gli ornamenti d’oro rappresentano il duplice valore della morte-rinascita, che costituisce la stessa struttura del rito di passaggio, e sono simbolo di perfezione e di verità ultraterrena.

Anche nella forma cristiana permane l’aspetto processionale e pubblico della cerimonia: le verginelle sono condotte mostrandosi alla comunità e, a nome di questa, ascendendo alla teca della Madonna del Carpino che surroga, nelle forme rappresentative e nella geografia sacrale, la grotta non più praticata. Il clima nel quale le famiglie vivono la partecipazione di una figlia alla processione delle Verginelle è molto festoso. La circostanza è percepita come un rito di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, ma anche come un privilegio e una attestazione di identità culturale. Solitamente le famiglie solennizzano la giornata con un pranzo che riunisce la parentela.

La festa ha sempre costituito un forte richiamo per le popolazioni della Maiella orientale che ieri come oggi vi partecipano numerose.

Lettura consigliata: articolo di D’Abruzzo, ANNO XI - N. 49. Testo di Maria Concetta Nicolai.