Originariamente i romani cuocevano il mosto in contenitori di piombo che si scioglieva nel vino con grave danno alla salute. Molto tempo dopo il piombo viene sostituito con il rame, ancora usato per le caldaie nelle preparazioni di vino cotto a uso familiare. Anche il rame, però, si solubilizza nel mosto dando la sensazione organolettica di metallo. La saggezza popolare trovò, però, un rimedio a questo inconveniente aggiungendo ne “lu callare” (il caldaio) un pezzo di ferro, tradizionalmente il “catenaccio”, che attrae il rame e che verrà estratto una volta raggiunta l’ebollizione. Sopra a questo pezzo di ferro si aggiungeva un piatto rotto in quanto la porosità della terracotta regolarizza l’ebollizione e la rende costante. Oggi la bollitura tradizionale con il “callare” viene riproposta soprattutto durante le feste per rievocare la tradizione contadina del vino cotto.

Negli anni ’70 compare l’alluminio, più leggero e più facile da scaldare, ma anche questo materiale risulta solubile nel suo contenuto se non si adottano specifici accorgimenti.

Già Lucio Columella, nei primi anni d.C., nel suo trattato romano di agricoltura “De re rustica”, descrive come produrre il vino cotto: “fino a riduzione di un terzo si cuocia del mosto di sapore dolcissimo, esso appena raffreddato si trasferisce nelle botti e si ripone per usarlo”. Per evitare difetti nei mosti si ricorreva, dunque, alla cottura con una pratica ripresa poi dai contadini, la cosiddetta “interzatura”, ovvero la riduzione a caldo del volume di un terzo del mosto iniziale.

Nel Cinquecento Andrea Bacci cita il vino cotto nella sua “Storia naturale del vino” e l’enologo di papa Paolo III Farnese esalta la bontà del vino cotto, tanto da adottarlo nel rito della santa Messa, usanza che viene ancora mantenuta da alcuni frati marchigiani. Nel 1944 il cardinale Montini, futuro papa Paolo VI, ringrazia un avvocato di Ascoli Piceno per avergli mandato del vino cotto per la Messa.

In tempi più recenti, nel 1971, lo scrittore e giornalista Mario Soldati, dopo aver assaggiato il vino cotto offertogli da un amico, lo descrive come “ottimo vino da dessert… che evita quella dolcezza vischiosa a volte nauseabonda di tanti passiti o marsalati. C'è qualcosa di affascinante, di profondamente rustico e montano, nel vino cotto: o almeno in questo vino cotto", scrive.

Nello stesso anno 1971 Stefano Zaccone, autore della “Guida pratica ai vini rossi”, in una sua visita alla sede dell'Accademia del Vino de la Marca, dopo aver degustato il vino cotto ascolano, ha dichiarato che "è già gradevole da giovane, ma che si affina notevolmente nel corso dell'invecchiamento. L’odore, inizialmente vinoso bene espresso, diviene delicatamente profumato rivelando un fruttato assai delicato e caratteristico. A più protratto invecchiamento, assume maggiore struttura, mentre sviluppa aromi piacevolissimi, persistenti ed eterei, e manifesta piena personalità. Mantiene ed esalta una sua patriarcale mascolinità anche se mantenuta in una pregevole morbidezza."

Il gastronomo e giornalista Luigi Veronelli, parlando del Piceno, descrive il vino cotto come specialità preparata per uso familiare, che ha un sapore d’uva passita. Sarà il primo, nel 1974, a non considerarlo un vino e a intenderlo come una “ricetta”: “Ti si fa allora subito gradevole, ci senti viva la tradizione, il bisogno di una contadina riserva.

La Camera di Commercio di Ascoli Piceno definisce il vino cotto “vino genuino, generoso e di carattere”.

Anche quando la legge del 1965, n. 162, art. 5, con Decreto del Presidente della Repubblica non considerò il vino cotto un vino, vietando tutte le pratiche di produzione attraverso la cottura del mosto - tranne che per i produttori siciliani di Marsala che godettero di uno specifico comma nell’art. 5 -, nelle campagne si preparavano ancora, per uso familiare, piccoli quantitativi di vino cotto, che si ridussero sempre più per il timore di trasgredire alle leggi dello Stato. Le aziende vinicole locali abbandonarono questa produzione. Ma un prodotto di così lunga tradizione continuò a vivere clandestinamente nelle campagne, così come avveniva da secoli. Il vino cotto, pregevole per le ottime qualità organolettiche, rappresenta nelle tradizionali feste familiari, una testimonianza della continuità millenaria delle genti picene e abruzzesi.

Con l’inserimento del vino cotto nell’elenco delle Produzioni agroalimentari tradizionali, nel 2003, ripresero in Abruzzo piccole produzioni familiari che mantennero viva la tradizione fino a che nell’agosto 2015, quando fu abrogata la norma introdotta nel 1965, alcuni produttori ripresero a produrlo e anche a esportarlo come prodotto tipico. È stata una ripresa di grande successo in quanto nella zona marchigiano-abruzzese mancava un vino da fine pasto, da dessert, sostituiti con moscati e passiti.

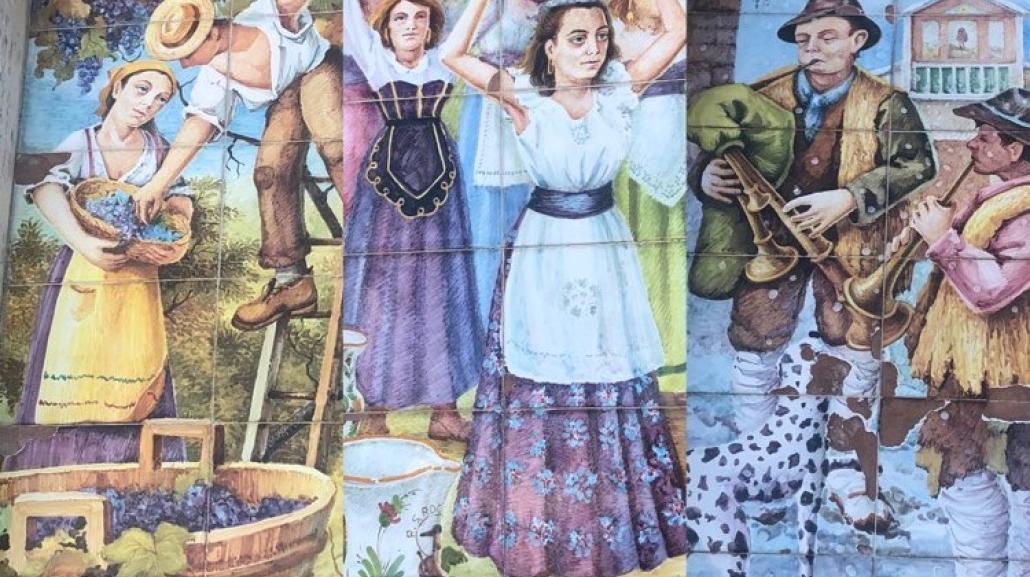

L’abbinamento locale che meglio interpreta il territorio è quello con le caldarroste, nel periodo in cui il vino cotto diventa un vino da meditazione, da gustare davanti allo scoppiettio della legna nel camino. Ma è anche il momento di immergersi nella festa “Castagne e Vino Cotto” di contrada Terranova, tra gente festante, aromi sprigionati durante la cottura sul fuoco del mosto fresco nel “callare” di rame, profumo di caldarroste e rintocchi di campane.

Lettura consigliata:

“Vino Cotto nella tradizione di Roccamontepiano. Storie e tecniche di produzione per la valorizzazione commerciale”, di Leonardo Seghetti, promosso dal GAL Maiella Verde, Confesercenti Chieti, Comune di Roccamontepiano, Associazione Produttori Vono Cotto d’Abruzzo, 2015